おひとりさまの老後の三種の神器

おひとりさまの老後に備え、準備しておくべきことは何なのでしょうか。

まずは、「1.遺言書の作成」です。

終活のなかでも、遺言書を作成することは一般的になってきつつあります。

しかし、遺言書は、亡くなった後のことについて書かれたものですが、なくなる前でも準備しておかなければならないことがあります。

特におひとりさまの場合、入院や認知症になったときのために「2.財産管理をしてくれる人や後見人を選ぶ」必要があります。

また、遺言書を作成してもカバーしきれないこともあるので、それらについては「3.亡くなった後の事務を処理してもらう契約(死後事務委任契約といいます)」が必要となります。

以上の3つをこのページでは、終活の三種の神器と呼んで説明したいと思います。

- 遺言書について

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

- 遺言書でできないことがある?!

- 遺言書を作成すれば安心?

- 亡くなった後の埋葬や葬儀に関すること

- 亡くなった後にやってほしいこと(死後事務委任契約の内容)

- 委任(死後事務委任契約)の方法

- 後見人について

- 法定後見人とは

- 任意後見人とは

- 後見人がいれば死後事務委任契約は不要?

- 亡くなった後の事務について

1.遺言書について

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

おひとり様の場合だけでなく、自分がいなくなった後に親族が揉めないようにするためには、遺言書を作成すると良いです。遺言書を作成した後、変更したいところがあった場合、訂正したり、新たに遺言書を作成すれば新しい遺言書が有効となりますので、早めに作成されることをお勧めいたします。

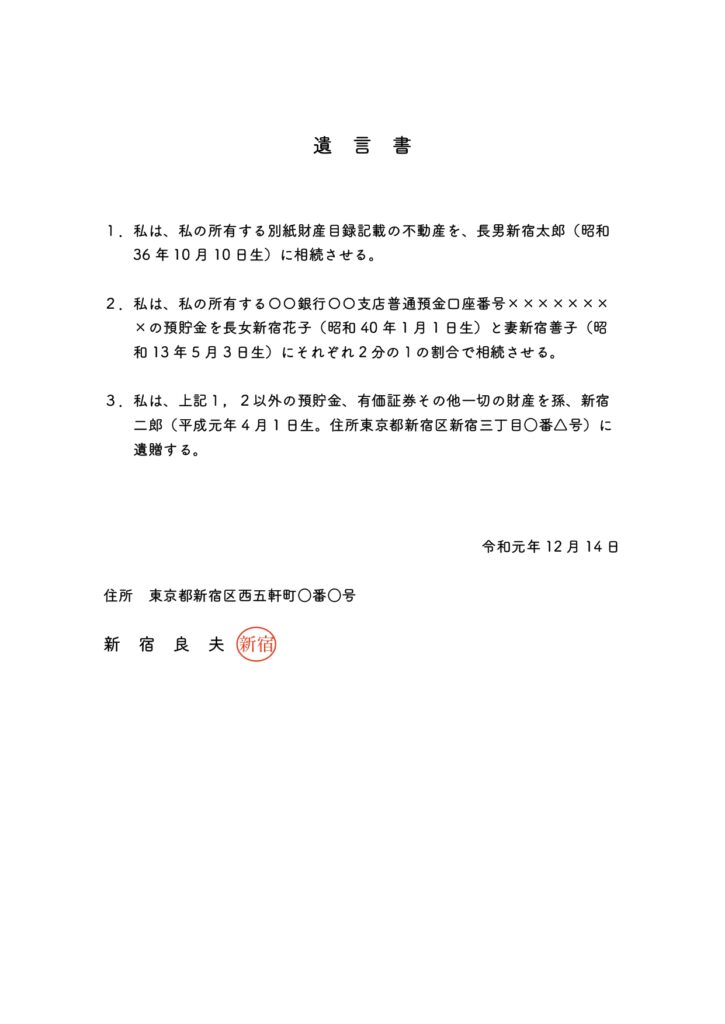

自筆証書遺言

(1)自分で書いて作成する必要があります

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書(自分で書くこと)し、これに印を押さなければいけません(民法968条1項)。

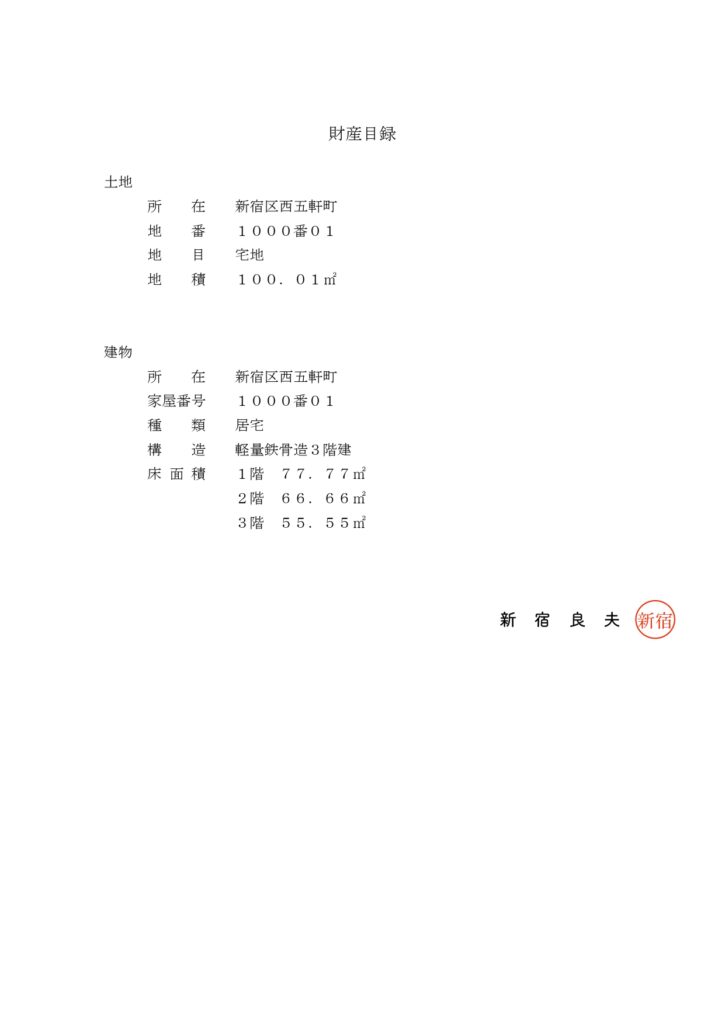

今までは、全文自分で書かなければなりませんでしたが、現在は、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については、自書しなくてもいいことになりましたが、各ページに署名・押印は必要です。

(2)記載する必要がある事項

自筆遺言証書を作成する場合、何を誰に相続させるのか、誰に遺贈するのかはもちろん書く必要がありますが、それだけでなく書いたら無効、書いてなかったら無効になることがあります。

①日付を書く

日付を正しく記載する必要があります。例えば「令和元年12月吉日」と記載すると無効となります。日付ももちろん自分で記載する必要があります。

②署名をする

自分の名前を記載します。そのような記載をする方はいらっしゃらないと思いますが、例えば、夫と妻の2人の署名をした場合はその遺言書は無効です。

③捺印をする

自分の名前を記載した後に印鑑を押す必要があります。印鑑は、実印でなければならないという決まりはないですが、実印の方が自分で記載して押印したという信用性が高まります。

④財産目録以外は自書する

すでに記載しましたが、財産目録以外は自分で書かなければいけません。パソコンで作成しているものや、代筆により作成された遺言書は無効となってしまいますので注意が必要です。

(3)自筆証書遺言のメリット・デメリット

<メリット>

・時間と費用の節約ができる

自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があればいつでも作成することができますし、

作成する費用もかかりません。作成した遺言書の内容を変更したい場合、直ぐに変更することができます。

・秘密で作成することもできる

また、遺言書の内容を誰にも知られず秘密で作成することもできます。

<デメリット>

・ほとんど自筆で作成する必要がある

財産目録以外は、全て自筆で作成しなければなりません。自筆で作成されていないときは無効となります。

・不備があると無効になる

自筆証書は秘密で作成できますが、形式に不備がある場合には、遺言が無効になることもあります。

・検認の必要がある

本人が死亡した後に発見された自筆遺言証書は裁判所で検認の手続きをする必要があります。

検認をする前に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1005条)。

・破棄、紛失、改竄の恐れがある

自筆証書遺言は、自分で保管するため、 破棄されたり、紛失したり、改ざんされたりする可能性があります。

※もっとも、自分で保管することに不安がある方は、法務局で遺言書を保管する制度を利用することもできます。この制度を利用することにより、破棄されたり、紛失したり、改ざんされたりする危険性は無くなりますし、検認の手続きも不要となります。

自筆証書遺言書保管制度https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

公正証書遺言

(1)公正証書の作成方法

公正証書は、公証人と証人2人の関与の下、作成する遺言書です。

未成年者、相続人になる予定の人、受遺者(相続人でないが遺言によって相続財産を受け継ぐ人)や相続人や受遺者の配偶者、直系血族は、この証人になることができません。

公正証書の内容ですが、せっかく公正証書遺言を作成するのでしたら、亡くなった後も自分の意思を実現できるように、弁護士等に相談して、作成されることをお勧めいたします。

また、公正証書は、通常、公証役場に出向いて作成しますが、入院していたり、介護施設に入居しており公証役場に行く事ができない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。

公正証書遺言を作成する場合、手数料(遺言の内容によって違います)がかかります。

(2)公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

・署名ができなくても作成することができる

自筆証書遺言の場合、財産目録以外自分で書く必要がありますが、公正証書遺言は、全て自分で書く必要はないです。また、署名ができない場合でも作成する事ができます。

・破棄、紛失、改ざんの危険性がない

自筆遺言証書は、自分で保管しなければなりませんが、

公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、誰かに改ざんされたり、することはありません。

作成後に渡される正本等を間違って捨ててしまっても公証役場で保管されているので安心です。

・費用と時間がかかる

公正証書遺言のデメリットはほとんどありませんが、あえてあげるとすれば、

公証人や証人の関与のもと作成する必要があるため、自筆証書遺言のように思い立ったときにいつでも作成できないことや、遺言書の内容により、手数料(費用)がかかることがあげられます。

秘密証書遺言

(1)秘密証書遺言の作成方法

遺言者本人が、遺言書を作成し、署名捺印します。その遺言書を封筒に入れて遺言書に捺印した印と同じ印で封印したものを公証人と証人2人に提出します。

遺言者本人が、自分の遺言であることや住所、氏名を伝え、それを封紙に公証人が記載し、証人2人と本人がその封紙署名捺印する必要があります。

秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られず秘密にしたいと考えていらっしゃる方には適していますが、あまり活用されていません

(2)秘密証書遺言とその他の遺言書との相違

・遺言書の内容をパソコン等で作成できる

自筆証書遺言と異なり、秘密証書遺言をパソコン等で作成することができます。

もっとも、署名は自分で書く必要があります。

・自筆証書遺言書保管制度(法務局で保管してくれる制度)を利用できない

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、遺言書は自分で保管することになりますが、

秘密証書遺言は法務局で保管してくれる制度を利用できません。そのため、破棄、紛失、改ざんの危険性があります。

・形式に不備があると無効となる

秘密証書遺言は秘密に作成できますが、形式や法律的に不備があったりするとせっかく遺言書を作成しても無効となってしまいます。内容について一度、弁護士等の法律家に相談された方が良いです。

2.遺言書でできないことがある?!

遺言書を作成すれば安心!?

皆様は、遺言書さえ作成すればもう安心!って考えていませんか。

おひとり様の場合には、遺言書だけでは不十分なんです。

それは、遺言書には、記載しても法的効力が生じないものがあるからです!

<遺言事項以外(法的効力のないもの)について>

遺言事項に該当するものとしては、祭祀主催者の指定、相続分の指定、相続人の排除、遺贈、認知などがあります。これらは、遺言書に記載されると法的効力が生じます。

例えば、父親が所有している土地を全部長男に相続させるという内容の遺言がなされていた場合、相続が開始されたとき(父親の死亡時)に父親の所有している土地は、長男に承継されることになります。

では、埋葬方法や葬儀についての希望を遺言書に書いたとしたら、どうなるのでしょうか。

これらは、遺言事項ではないため、法的効力はありません。

法的効力がない=従わなくても問題ないことになります。

子どもがいなくても、身近に家族や親族がいる場合には、本人の意思を尊重して従ってくれる場合もあるかもしれませんが、おひとり様や親族と疎遠にしている方はそうはいきません!

自分が亡くなった後にして欲しいことがある方は、是非、死後の事務について誰かに委任すること(死後事務委任契約)を検討して下さい。

亡くなった後の埋葬や葬儀に関すること

お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、祭祀主宰者が承継する(民法897条1項)とされており、遺言により祭祀主宰者を指定することができます。

そのため、おひとり様であっても、親族が先祖のお墓に埋葬してくれるし、それでいいとお考えの場合、特になんの用意も必要ないでしょう。

しかし、祭祀財産を承継する祭祀主催者については指定できるとしても、それ以外のことについて遺言書に記載しても遺言事項ではありません。遺言以外で誰かに依頼しておく必要があります。

例えば「先祖の墓に入りたくない」、「先祖の墓に入りたいけど納骨をしてくれる親族がいない」、

方や、葬儀についての希望があったり、おひとり様で葬儀をやってくれる方がいないとき等です。

特におひとり様で親族とも疎遠で、病院で亡くなった場合、市区町村が火葬をしてくれますが、

そのまま誰も引き取ってくれなければ合同墓に埋葬されます。

”おひとり様の死後の話”http://ww.agd.jp/?p=123#comment-2

こんなの寂しすぎるとお考えの方は、ぜひ、死後のことについての委任契約(死後事務委任契約)をすることをお勧めいたします。

亡くなった後にやって欲しいこと(死後事務委任契約の内容)

以上、亡くなった後、誰もが必ず行う(行われる)埋葬、葬儀について、死後事務委任契約が必要な場合を説明しました。

しかし、死後の事務についてやって欲しいこと、依頼しておいた方がいいことは、これだけではありません。他にも亡くなった後、本人ができないことで気になること、誰かがやらなければならないことについて委任するといいと思います。一般的には、

①疎遠の親族、知人など関係者への連絡

②行政機関への通知及び手続き

③公共料金等の支払い、病院等の未払い料金の支払い

④SNS やメールアカウントなどの削除等

⑤ペットのこと

⑥遺品の整理

などがあると思います。

その他にも気になることがあれば依頼しておくべきです。

契約(死後事務委任契約)の方法

できるだけ具体的な内容の契約書を作成する

委任したいけど、誰にどのような方法で委任すればいいのでしょうか。

委任される人(受任者)の資格制限はありません。友人でも誰でも委任できます。

また、委任契約書を作成する義務はありませんので、口頭で依頼しても良いということです。

しかし、友人に口頭で委任した場合,知人、親族、関係者への連絡はできるとしても、法律に関することや交渉する機会も多いため、弁護士などの法律家に依頼するのがベストだと考えます。

そして、口頭で委任できるとしても、実行されるのは、依頼者の死後になります。依頼者に確認することもできないため、依頼内容を詳細に記載した書面を作成する必要があるといえます。

契約書は、依頼する人と依頼される人で話し合い、作成することもできますが、死後の事務を委任することは、まだまだ一般的な契約とはいえませんので、公正証書を作成されることがおすすめです。

公正証書を作成する場合には、公証人の手数料(11,000円)等がかかります。

委任契約書を作成する場合には、依頼した内容を実行してもらった際の報酬も決めてください。

報酬を支払うのは、相続人になるので遺言書にも記載しておくと良いです。

3.後見人について

これまで、遺言書を作成しても網羅できないことについては、死後の事務についての委任契約をした方が良いとご説明しましたが、これは亡くなった後のことについて必要な契約でした。不慮の事故等突然亡くなってしまわない限り、認知症に罹患したり、入院してしまったとき、財産を管理してくれる人が必要になります。

いろいろな事の判断が自分でできる状態で入院した場合、誰かに銀行から必要なお金を引き出してもらうことを依頼すればいいので後見人は必要ないとお考えかもしれませんが、自分で色々な判断ができなくなったときは、老人ホームに入所する際の契約を一人ですることができず、結局後見人を選任しなければならないなんてこともあります。

自分にはどのような後見人を選任するのが良いか、それぞれの特徴をまとめてみました。

法定後見人とは

成年後見制度を知らない方のために説明しますと、

~ 成 年 後 見 制 度 と は ~

精神上の障害( 知的障害、精神障害、認知症など )により、判断能力を欠いていたり不十分な方が、

不利益(自分に必要ない契約をさせられる等)を被らないようにするため、家庭裁判所に申立てをして、

その方を援助してくれる人を選任してもらう制度です。

成年後見制度には、裁判所が援助してくれる人を選任する法定後見制度と本人が支援してくれる人やその権限を自分で決めることができる任意後見制度があります。

< 成年後見制度の利用 >

| 判断能力に問題がある | 現在は判断能力に問題がない |

| 法定後見 「後見」「保佐 」「補助」 | 任意後見 |

さらに、法定後見制度には、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の制度があります。

判断能力が欠けているのが通常の状態の方の場合、裁判所に申請し、後見人を選任してもらうことになります。

補佐の対象となる方は、判断能力が著しく不十分な方、補助の対象となる方は、判断能力が不十分な方となっています。

成 年 後 見 人 の 仕 事 内 容

「後見人」は、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮し、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことができます(民法858条) 具体的には、不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶことができます。

また,本人に不利益な契約を結んでしまった場合は後で取り消すことができます。

「保佐人」も後見人と同様、本人の生活状況に配慮し、療養看護及び財産の管理に関する事務を行います(民法876条の5第1項)。しかし、保佐人は、民法13条1項に規定する行為についての同意見・取消権があるだけですが、代理権を付与する審判がなされると、一般的な仕事の内容は、後見人とあまり変わらないといえます。

「補助人」の仕事の内容は、保佐人より限られたものとなりますが、同意権・取消権がありますし、保佐人と同様、本人の同意を得て代理権を付与することもできます。

もっとも、後見人の仕事のうち、「本人でなければできない法律行為や事実行為は含まない」とされています。婚姻・離婚・離縁などの身分行為や医療行為の同意は、本人でなければできない法律行為等となりますので、成年後見人がすることはできません。

おひとり様が意識不明で救急搬送されたというようなことが発生すると、医療同意についての問題が生じます。

後見人は、原則として医療行為に対する同意はできません。

過剰な延命治療は受けたくないとお考えの方は、公正証書等を作成し、元気なうちに自分の意思をはっきり表示しておく必要があります。

日本公証人連合会のホームページ https://www.koshonin.gr.jp/business/b06/q0603

任意後見人とは

次は、任意後見制度についてです。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、委任契約の一種で、判断能力に問題が生じていないうちに将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて自分の後見人になってもらうことを委任する契約で、任意に後見人を選択できます。

自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその「任意後見人」にしてもらえるので、安心して老後を迎えることができるわけです。

法定後見人との最大の違いは、自分で信頼できる人を後見人として選ぶことができるという点にあります。

成年後見人は裁判所が選任するため、自由に選ぶことは難しいです。

私も何度か後見人に選任されましたが、本人の意思を尊重してあげたくても、どういう人なのかわからないことも多く、残念な思いをすることもあります。

そうならないためにも、任意後見人契約をしておくことが大切だと思います。

任意後見人の仕事の内容

任意後見人の仕事の内容については、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものは不可)、自由にその内容を決めることができます。

例えば、おひとり様が,記憶力や体力に衰えを感じ始めたことなどから,将来に備えて,できる限り自宅で生活を続けたいといった生活に関する希望などを伝えた上で,任意後見契約を結ぶことにより、任意後見人が,事前に把握していた本人の意向を尊重し,本人が在宅で福祉サービスを受けられるようにすることができます。

任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」が可能です。

任意後見人の仕事の開始時期

任意後見人は、本人の判断能力が不十分になったとき、依頼された任意後見人(受任者)や親族等が裁判所へ任意後見監督人を選任して欲しい旨の申請をし、任意後見監督人が選任されたときから仕事を開始することになります。任意後見監督人は、裁判所が選任します。

< 成年後見制度と任意後見制度の違い >

| 成年後見制度 | 任意後見制度 | |

| 選任方法 | 申立人(本人・親族・市町村長)が申立をして裁判所が選任 | 自分が信頼できる人に依頼し、公正証書を作成する |

| 代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為(後見人の場合) | 法律の趣旨に反しない限り、自由に内容を決めることができる |

| 仕事の開始時期 | 後見人に選任されたとき | 任意後見監督人が選任されたとき |

| 取消権 | 有り(日常生活に関する行為を除く) | 無し |

後見人がいれば死後事務委任契約は不要?

遺言書を作成し、後見人や任意後見人がいれば、死後事務委任契約をしなくてもいいんじゃないの?

と思われるかもしれません。

しかし、後見人は、被後見人(本人のこと)が死亡した場合には終了し、限られた範囲でしか行動できません。

民法873条の2

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

そして、三号に掲げる行為の具体的内容は…

- 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)

- 債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)

- 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結

- 電気・ガス・水道の供給契約の解約 など

とされています。

また、この法律は、保佐人や任意後見人への適用はないのです。

このことからも、おひとり様には、死後事務委任契約が必要だといえます。

亡くなった後の事務について

後見人がいないとどうなる?

では、逆に本人(おひとり様)が亡くなったときに遺言書、死後事務委任契約をしていれば後見人がいなくても大丈夫ではないか?と思われた方も多いと思います。

遺言書も死後事務委任契約もされていても、おひとり様が亡くなった場合、まず、死亡届を提出することができない場合があります。

というのも、死亡届を提出できる人は法律で決まっています。

戸籍法87条

①次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

そのため、後見人がいないおひとり様が死後事務委任しかしていなかった場合には、死亡届という亡くなって最初の手続きでつまづいてしまう場合があるということです。

ちなみに、後見人は死亡届を提出することができます。

ご不安なこと、今後の対策についてご相談ください。

これまで説明してきましたが、なぜ、終活の三種の神器と呼ぶのかも納得していただけたと思います。

おひとり様には遺言書だけでなく、後見人や死後事務委任契約も必要だということを、

後見人として活動していくときに実感しました。

また、現在、高齢化社会のため、さまざまなサービスが提供されていますが、不要なものなのに必要であるように謳って契約させる場合もあるため、注意が必要です!

特に、おひとり様の場合、亡くなっても苦情を言ったり、訴えたりする人がいないため、自分達に有利になるような契約をさせることがあるかもしれません。

死後事務委任契約や任意後見契約は、おひとり様にとって必要な契約ですが、誰に委任するのか、この人(法人)は信頼できるのか、調査してから契約をすべきです。

当事務所では、遺言書、後見人、死後事務委任契約についてご相談をお受けしております。

AGD法律事務所

住 所 〒162-0812

東京都新宿区西五軒町8-17 岡村ビルB1

FAX 050-3156-2134

ブロックパターンを追加

ブロックパターンは、あらかじめデザインされたブロックのグループです。追加するには、エディターの上部にあるツールバーでブロック追加ボタン [+] を選択してください。そして、検索バーの下のパターンタブに切り替え、パターンを選択してください。

Twenty Twenty-One テーマには、コンテンツのためのスタイリッシュなフレームが含まれています。画像ブロックを選択した状態で、エディターのサイドバーにある「スタイル」パネルを開いてください。その後、「フレーム」ブロックスタイルを選択して有効化します。

画像にフレームを追加

重ね合わせカラム

Twenty Twenty-One テーマにはさらに、カラムブロックの重ね合わせスタイルも含まれます。カラムブロックを選択した状態でエディターのサイドバーの「スタイル」パネルを開きます。「重ね合わせ」ブロックスタイルを選択して試してみてください。